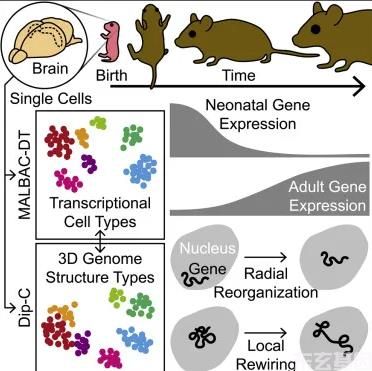

2021年1月22日,谢晓亮课题组采用基于多重退火环状循环扩增的数字转录组学(MALBAC-DT)和二倍体染色质构象捕获(Dip-C)方法绘制了小鼠脑皮层和海马体的转录组及3D基因组图谱,开发了多组学数据可视化和分析方法。该研究发现在大脑发育过程中,转录组和3D基因组均在出生后的第一个月后发生显著变化,但与感官体验无关。之后检查印记基因的等位基因特异性结构,揭示了局部和染色体范围的差异。该成果以Changes in genome architecture and transcriptional dynamics progress independently of sensory experience during postnatal brain development为题在线发表于Cell杂志。

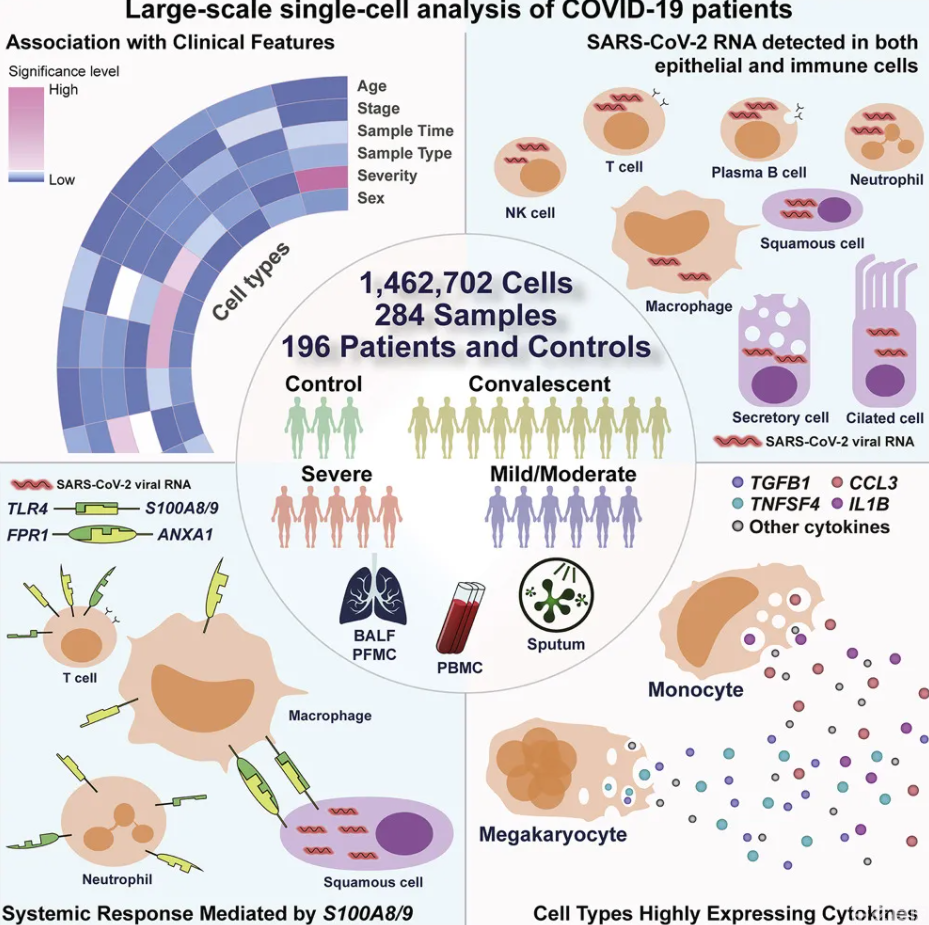

2月3日,张泽民课题组与合作团队,从196个新冠病人(包括正常对照)的284个样本(包括痰液、肺泡灌洗液、胸水、外周血等)中获得了超过25T近150万个细胞的单细胞转录组测序数据,并迅速完成了数据整合与分析,揭示了新冠病毒感染机制和在不同疾病发病阶段机体免疫反应特点。研究成果以COVID-19 immune features revealed by a large-scale single-cell transcriptome atlas为题在线发表于Cell杂志。

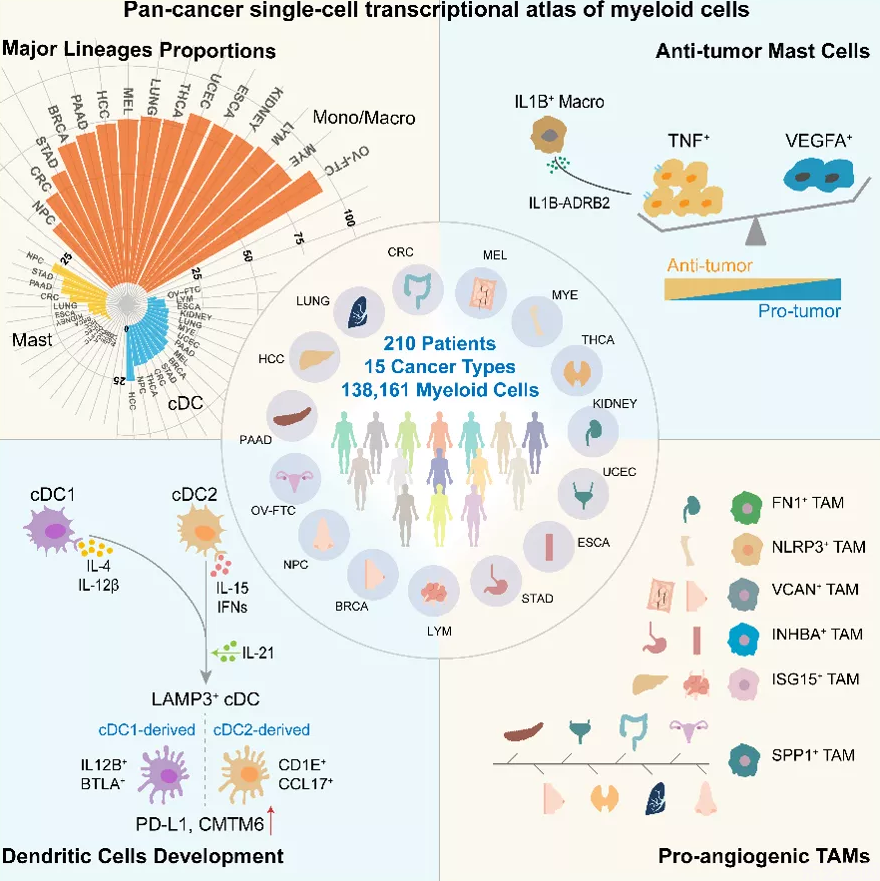

2月4日,张泽民课题组与合作团队在Cell杂志发表了题为A Pan-Cancer Single-Cell Transcriptional Atlas of Tumor Infiltrating Myeloid Cells的研究论文。该研究在单细胞水平对15个癌种内肿瘤浸润髓系细胞进行了系统性的刻画,比较了肥大细胞、树突状细胞以及肿瘤相关巨噬细胞在不同癌种内的特性,为靶向不同癌种内髓系细胞的免疫治疗提供了重要依据。

2月15日,谢晓亮/邢栋课题组在PNAS杂志在线发表了题为Accurate SNV detection in single cells by transposon-based whole-genome amplification of complementary strands的研究论文。该研究开发了一项全新的单细胞全基因组扩增方法,称为互补链多重末端标记扩增(multiplexed end-tagging amplification of complementary strands, META-CS),该方法能够在单管反应中分别标记和扩增来自同一个DNA分子的两条单链,然后通过DNA互补性可以消除几乎所有的假阳性,达到了目前在单细胞中检测单碱基突变的最高精确度。利用该方法,研究人员在不同人体组织中鉴定了广泛存在的单碱基突变。

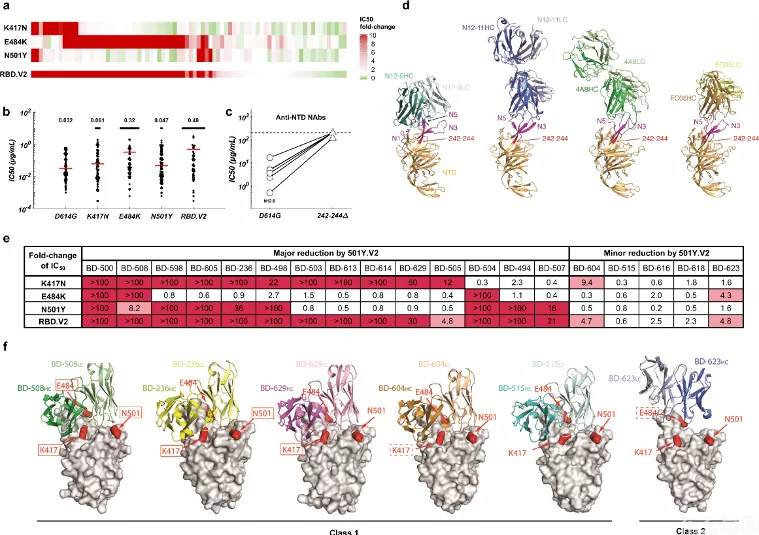

5月21日,谢晓亮课题组与合作者共同在Cell Research 上发表题为 Humoral immune response to circulating SARS-CoV-2 variants elicited by inactivated and RBD-subunit vaccines 的研究论文。在本研究中,谢晓亮合作团队利用高通量单细胞测序、冷冻电镜、病毒中和实验等多种技术手段解析了新冠病毒灭活疫苗(科兴)和RBD亚单位重组蛋白疫苗(智飞)接种者以及新冠感染康复者的血浆和诱导的中和抗体对于目前流行新冠突变株的应答情况。

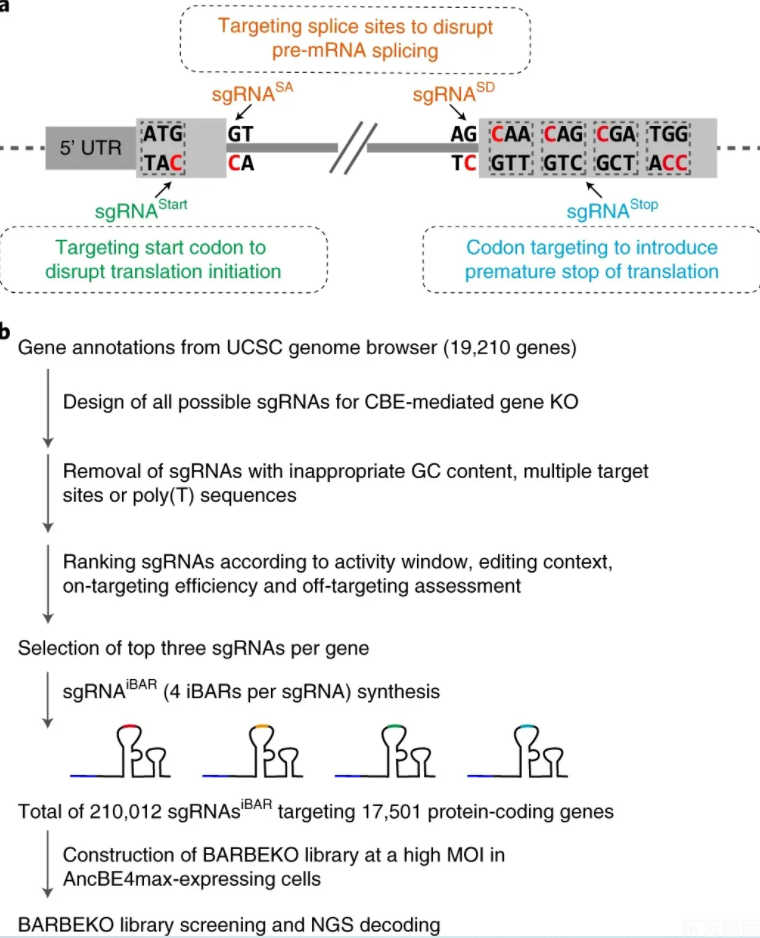

6月21日,魏文胜课题组在Nature Biotechnology杂志在线发表了题为Genome-wide interrogation of gene functions through base editor screens empowered by barcoded sgRNAs 的研究论文,研究发展了名为iBARed cytosine BaseEditing-mediated gene KnockOut (BARBEKO)的新型筛选方案。该方法利用胞嘧啶单碱基编辑器,通过靶向破坏蛋白质编码基因的起始密码子位点或剪接位点、或通过引入提前终止密码子的方式来实现非依赖DNA双链断裂的高效基因敲除。

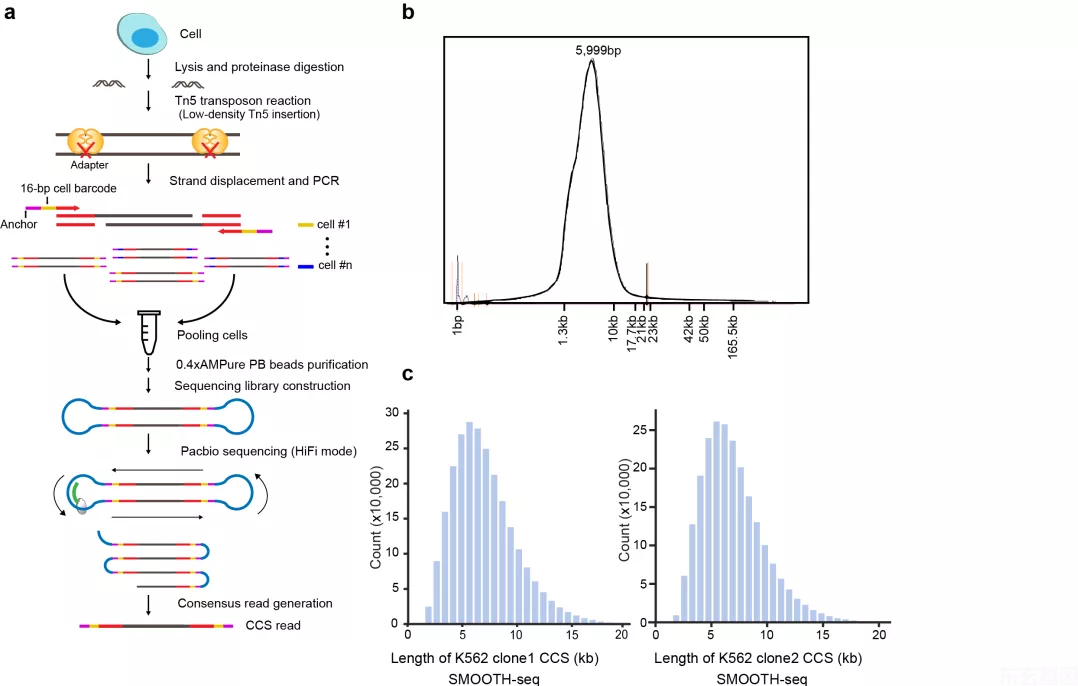

6月30日,汤富酬课题组在Genome Biology 上在线发表了题为SMOOTH-seq: single-cell genome sequencing of human cells on a third-generation sequencing platform的研究论文,在国际上率先开发了基于三代测序(单分子测序)平台的单细胞基因组测序技术。开发的单细胞基因组单分子测序技术(SMOOTH-seq),能够实现对于基因组结构变异、染色体外环形DNA等多种分子事件的高精度检测,大大提高了单细胞基因组测序技术的适用范围,具有广阔的应用前景。

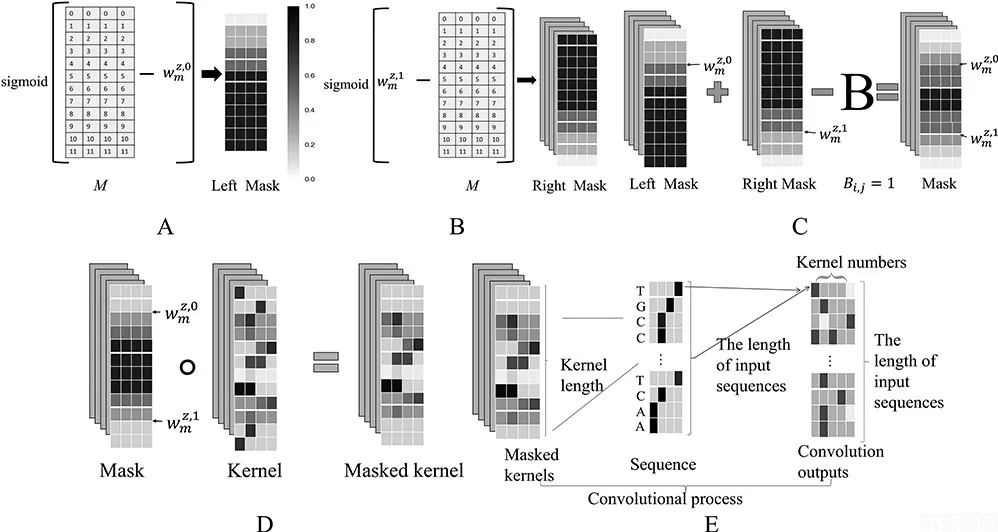

7月2日,高歌课题组在Briefings in Bioinformatics上发表题为Identifying complex motifs in massive omics data with a variable-convolutional layer in deep neural network的研究论文,首次开发了能在训练中自动调整卷积核长度的新型变长卷积层vConv。vConv通过在原始卷积核上叠乘两条形状可训练的对向S型曲线,来动态遮蔽(mask)卷积核两侧元素、进而实时学习卷积核的有效长度。多组模拟与真实数据集的测试显示,基于vConv的神经网络可于Gb级别海量组学数据中准确识别鉴定序列motif,性能显著优于经典工具及基于传统卷积层的神经网络。vConv通用性强,可直接加入现有多层神经网络模型中,作为传统卷积层的直接替代(drop-in replacement)广泛应用于数据挖掘、图像识别等多个领域。

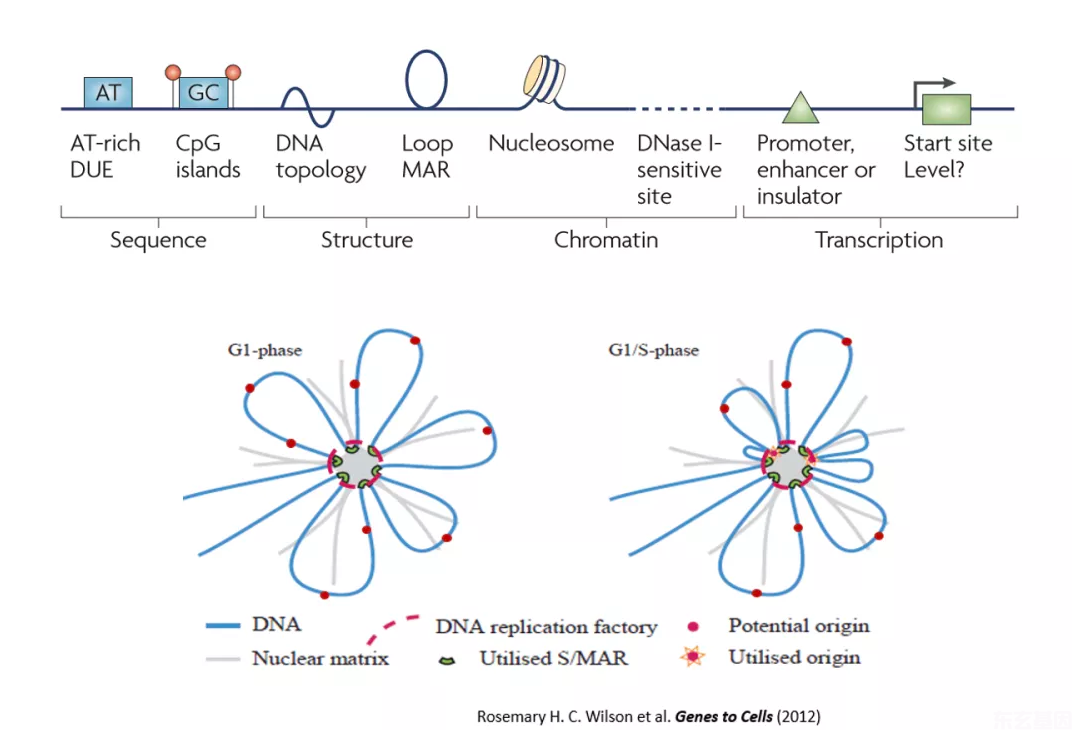

7月13日,孙育杰课题组在Genome Biology 在线发表了题为Transcription-coupled structural dynamics of topologically associating domains regulate replication origin efficiency的研究论文,通过DNA探针库的杂交标记实现了对染色质结构域及其复制起始位点的精确标记,并通过随机光学重构超分辨显微技术(STORM)进行准确定位。结果显示,在DNA复制起始的时候(G1/S时间点),高概率使用的复制起始位点(ORI2、ORI3)分布于染色质结构域的外围,而低概率使用的复制起始位点(ORI4、ORI5)分布于染色质结构域的内部。

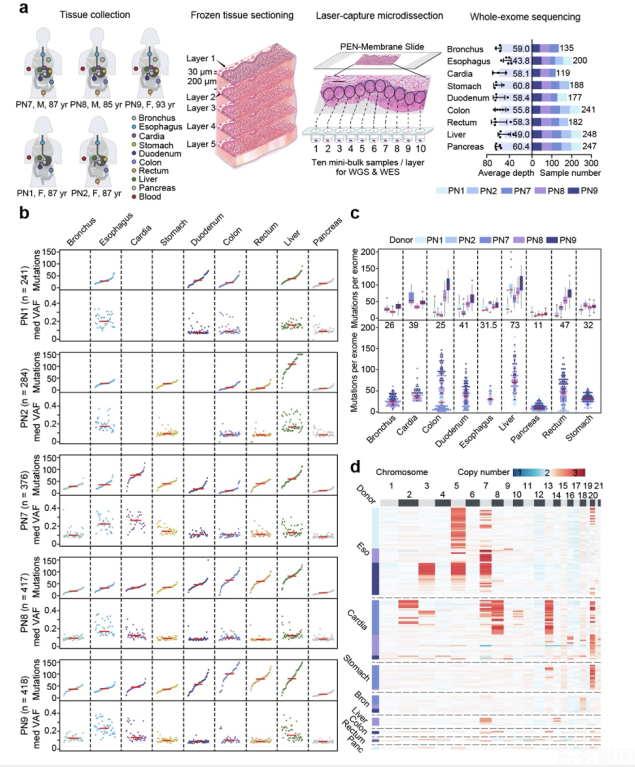

8月25日,白凡/黄岩谊课题组与合作者在Nature杂志上发表题为A body map of somatic mutagenesis in morphologically normal human tissues的研究论文。该工作首次探索性地研究了来源于同一正常个体多个器官的正常组织中体细胞突变的图谱,揭示了相同种系背景及生活史下人体正常组织中体细胞突变积累及克隆演化规律,为理解癌症发生发展及细胞衰老等相关过程的机制奠定重要基础。

8月25日,肖俊宇/谢晓亮课题组共同在Cell Research上发表题为Structures of SARS-CoV-2 B.1.351 neutralizing antibodies provide insights into cocktail design against concerning variants的研究论文。通过假病毒中和实验,合作团队发现BD-812和BD-836两株抗体具有非常高的活性,对于B.1.351假病毒的中和均接近pM水平。高分辨单颗粒冷冻电镜研究表明,BD-812和BD-836分别结合在B.1.351突变株刺突蛋白受体结合结构域(RBD)的左右两肩,具有完全互不干扰的结合表位,且都能直接阻碍RBD与ACE2受体的结合。

9月3日,苏晓东课题组与合作者共同在Cell Research上发表题为Structure-based Analyses of Neutralization Antibodies Interacting with Naturally Occurring SARS-CoV-2 RBD Variants的研究论文,系统深入地研究了SARS-CoV-2的多种天然突变株的RBD对人源中和抗体的影响,从生物化学、结构生物学及细胞感染的角度解释了某些抗体对突变株亲和力下降的原因,研究发现对于大多数天然的新冠病毒突变,这些中和抗体尤其是属于“Public Antibody”这一类中和抗体, 依旧保持着较高的中和活性。

10月20日,白凡课题组与合作者在Science Advances杂志上发表题为Membraneless organelles formed by liquid-liquid phase separation increases bacterial fitness的研究论文,通过单分子高分辨率荧光显微追踪和多尺度数学建模,证明结构—蛋白质沉淀聚集体是通过液-液相分离机制形成的无膜细胞器,在细菌对抗逆境和抗生素耐药中发挥了关键作用。

10月27日,高毅勤课题组与合作者在Molecular Oncology上发表题为Computational characterization of domain-segregated 3D chromatin structure and segmented DNA methylation status in carcinogenesis的研究论文。该探究整合多组学数据,从DNA序列的角度出发,揭示了癌变中染色质三维结构、DNA甲基化、基因表达的改变源于序列的多尺度不均一性,发现染色质三维结构的变化是癌变的重要标志,为理解癌症的发生发展机制提供了新的视角。

12月3日,谢晓亮课题组与合作者共同在Cell Research 上发表题为 Humoral immunogenicity and reactogenicity of CoronaVac or ZF2001 booster after two doses of inactivated vaccine 的研究论文。该研究发现第二针疫苗接种者血液的中和抗体滴度在几个月内明显减弱,但体内的免疫记忆并未丢失;现有疫苗对现在广泛流行的德尔塔变异株抗御能力降低,可造成突破感染。但接种第三加强针,即使在灭活疫苗第二针12个月以后,仍能在7天内唤醒免疫记忆,14天达到峰值,能有效抗御德尔塔变异株;第三针的最佳接种时间是在第二针之后的6个月,效力至少可维持9个月。这项研究为国家相关部门制定疫情防控政策提供了急需数据支持。

12月9日,邓伍兰课题组在Developmental Biology上发表题为Dynamic transcription regulation at the single-molecule level的综述论文。该文章集中论述了应用活细胞单分子荧光成像及追踪技术直接探测核蛋白在其自然环境中的运动及染色质结合。文章系统总结归纳了活细胞中基本转录机器、转录因子、组蛋白和染色质调控因子等蛋白质分子形成瞬时聚团、在核内快速扩散、寻找DNA靶点、与染色质结合与解离等单分子动态特征,为阐释细胞命运决定中的转录调控机制提供了新的视角。

12月17日,张泽民课题组与合作者在Science杂志上发表了题为Pan-Cancer Single Cell Landscape of Tumor-Infiltrating T Cells的研究论文。结合单细胞基因表达谱和 T细胞受体序列,研究者系统地刻画了肿瘤浸润性T细胞的异质性和动态性,并系统地比较了癌症类型之间的异同。

12月23日,谢晓亮课题组与合作团队在Nature发表题为Omicron escapes the majority of existing SARS-CoV-2 neutralizing antibodies的论文。谢晓亮团队发展了高通量酵母显示技术,比美国去年发表的同类技术通量提高了1-2个数量级,合作团队研究发现超过85%的已知中和抗体都被奥密克戎株逃逸,在现有中和抗体药物中仅VIR-7831以及DXP-604仍有效,但疗效(与对原始株和德尔塔株的相比)显著降低。其中VIR-7831中和抗体由英美两家公司联合研发;DXP-604中和抗体由谢晓亮团队与丹序生物等联合研发。合作团队从接种新冠疫苗的非典康复者血液中发现许多对奥密克戎株有效的中和抗体。该工作对后续疫苗与药物设计具有指导意义。